2月3日、円谷フィールズホールディングスより「パチンコ新機種『eシン・ウルトラマン』発売のお知らせ」とのプレスリリースが出された。製造元は京楽産業.で総発売元はフィールス株式会社。2025年4月からの導入が予定されている。

この「eシン・ウルトラマン」には、遊技時間の概念を覆す「P-スキップ」なる新機能が搭載されていると発表されている。今回はこの「P-スキップ」について、過去の歴史を紐解きながら考察し、新機能の詳細や「特電作動口」についても解説を加えたい。

■ぱちんこ遊技機の「ストップボタン」の歴史

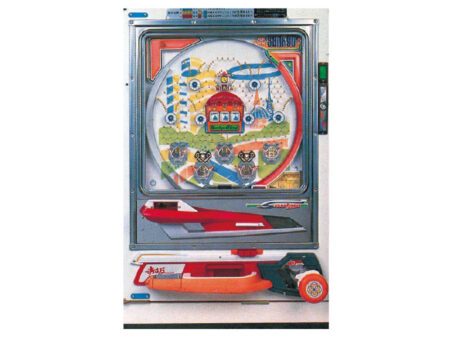

ブレンド赤坂(三共)

1980年に発売され一大ブームを巻き起こした三共「フィーバー」についてはご存じだろう。しかしこの前身となるドラム搭載機「ブレンド赤坂」が1977年に発売されたのはそこまで知られていない。実はこの「ブレンド赤坂」には既に「ストップボタン」が搭載されていた。ストップボタンを押すとヘソ入賞で回転したドラムがただちに停止し、その組み合わせによりチューリップが開放する仕組みであり、これが「スキップ機能」の元祖ともいえる。

だが当時、このストップボタンによる狙い撃ちで攻略法が発見されホールから姿を消した歴史がある。なぜなら当時は、ヘソ入賞時に抽選してその組み合わせをドラムに表示する「ステッピングモーター」が登場する以前であり、ヘソ入賞はドラムが回転を始めるのみ。そして最終的に停止した組み合わせにより、大当たりかどうかを判定していたためだ。

以降、デジパチ機は攻略と対策のいたちごっこを長く繰り返すこととなる。1981年には西陣「ターボ」シリーズ、以降も三共「フィーバー」シリーズをはじめ、平和「ブラボー」シリーズ、三洋物産「パニック」シリーズなどストップボタンによる攻略とその対策は続いた。1987年発売の三共「フィーバーゴールドⅠ」では、ストップボタンをタッチセンサーに改良して狙いづらくするなどの対策も練られたが結果として攻略され、同年にデジパチでは乱数を使用し狙いづらく対策する工夫も始まったものの、「ニューパニック」などで電子メトロノームに合わせてストップボタンを押し乱数周期を狙う攻略法が編み出される。1989年にはデジパチで初めてスロー回転になる「リーチ」を搭載し人気を博したマルホン「スリープpart3」も、同じく体感機を使用しストップボタンで攻略された。この時、対策機として発売された「スリープpart3W」は逆転の発想で「ストップボタン非搭載」としてリリースされた。ここから「ストップボタン」が搭載されていない遊技機がメインとなっていく。

■元祖スキップ機能「ブラボーファイブ」が発売

CRブラボーファイブFJ(平和)

長らくぱちんこ遊技機にはストップボタンが搭載されておらず、変動したデジタルは自動的に停止するまで待つしかない状況が続いていた2003年夏。平和より登場した「CRブラボーファイブFJ」に搭載された機能がファンに衝撃を与えた。遊技盤面内の左下に搭載されたタッチセンサーに手をかざすだけで、液晶デジタルが停止し一瞬で当たりハズレが表示される。その機能は「タッチdeスキップ」と名付けられていた。時間が短縮され時間効率が良いだけでなく、手をかざした瞬間に、大当たりであれば液晶いっぱいに多数の7が並ぶ。その中毒性に夢中となるファンも多かった。以降、各社から「スキップ機能」搭載機が相次いで発売された。平和からは「CR笑点」「CRサンダーゾーン」「CR爆笑モアイ」が、西陣は上皿付近にスキップボタンを搭載した「CR花満開 極」が、同じく上皿に搭載したSANKYO「CRF鉄戦騎」や、ニューギンからは灰皿をひっくり返すとボタンが現れる「CR GO!GO!郷」などが相次いで発売され人気を博した。

そんな中で2004年7月1日「遊技機の認定及び型式の検定に関する規則」が改正。ぱちんこ遊技機は種別の撤廃により「一種+二種混合機」などが許可される大幅緩和の中ではあったが、このタイミングで「スキップ機能」は姿を消すこととなる。

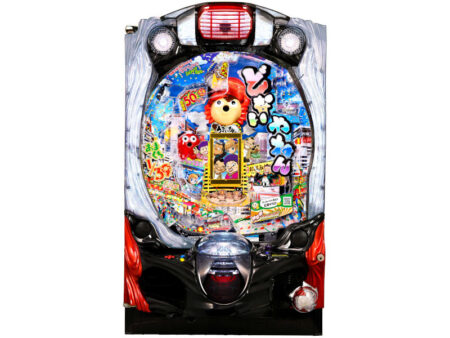

■スキップ機能を実現した藤商事「Pどないやねん」

PどないやねんJYC(藤商事) ©藤商事

スキップ機能が消えてから17年の時を経た2022年3月、藤商事「PどないやねんJYC」が導入された。この機種の最大の特徴は盤面右に配置された「どないやねんポケット」の存在。ヘソ入賞でのデジタル変動中、右打ちして「どないやねんポケット」に入賞させると、当該変動が「ハズレ」の場合は即座に変動が停止。「当たり」だった場合はパトランプが点灯し大当り図柄が揃うまで演出が継続する。

この機種の仕様は「ヘソが特図1」で「どないやねんポケットが特図2」となっている。つまり「特図1変動中」に右打ちすると、「特図2も同時変動」するのだが、その時の処理の仕方は解釈基準で以下のように定められている。

技術上の規格解釈基準について(通知)より一部抜粋

(中略)

遊技機が、特別図柄表示装置を2個設け、かつ、一の特別図柄表示装置に一の条件装置又は特別電動役物を作動させることとなる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置又は特別電動役物の作動が終了する時までの間、別の特別図柄表示装置に対して、

・条件装置及び特別電動役物を作動させることとならない図柄で停止し、かつ、そのままの状態で表示を継続する

・あらかじめ定められた変動時間の計測を中断した上で、図柄を停止させない

という制御を行わない場合には、特別電動役物が作動している間に特別図柄表示装置が作動していると解するため、当該遊技機の制御を行わない性能は、本規定に抵触する。

つまり簡単に説明すると、特図1と特図2が同時変動した場合、どちらか片方が大当たりまたは小当たりした場合は、もう片方を「ハズレで強制停止」か「変動の計測を一時中断し、当たり動作終了後に変動計測を再開」の、どちらかの処理でなければならない、とある。

どないやねんポケット入賞で特図2も同時変動するが、この機種の特図2は「ほぼ小当たり」となっている。結果として、特図1がハズレ変動中の場合は特図2で小当たりが発生することにより「特図1はハズレで強制停止」し、特図1が大当たり変動中の場合は特図2の小当たり間は変動秒数の計測を中断、小当たり動作終了後に「特図1の変動秒数計測が再開」されて大当たりとなる(実際の動作は特図1が大当たりの変動中に右打ちすると小当たりは発生するが、特図1は液晶上では停止せずリーチアクションが継続、大当たり図柄が揃って確定後に、アタッカーが開放するまでの間が小当たり動作分、長くなる)という仕様だ。

■「eシン・ウルトラマン」の仕組み

![]()

画期的なアイデアではあったものの、藤商事「PどないやねんJYC」には非常に残念な点があった。それは「特図2をスキップするためだけ」に使用せざるを得なかったことだ。一般的な台は、例えば「特図1はALL 3R」で「特図2はALL 10R」など出玉面で違いを設けるだけでなく「V確変」や「一種+二種混合タイプ」など、特図1と特図2を完全に差別化することでRUSH時に期待感のある状態を作り出している。

「eシン・ウルトラマン」の斬新な点は、この「どないやねんポケット」にあたる右打ちスキップ部分において、特図2を使用せず「特電作動口」を使用した点だ。

「特電作動口」とは、簡単に言えば「入賞すると必ず小当たりが発生する」もの。例えばハネモノのオープンチャッカーなどをイメージすれば分かりやすい(近年のハネモノには直撃大当たりがあるものもあり、その場合は特図を使用している)。最近のヒット機種でいえば大都技研「P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.」の電チュー部分がこの「特電作動口」で、3,000個大当たりの実現に使用されている。

この「特電作動口」をスキップ機能に使用するアイデアにより、特図2はRUSH中に使用できることとなり、「ヘソALL 300個」「右打ちALL 3,000個」というスペックを搭載できた。

さらに欲をいえば「サンスリー」や「大都技研」で一時搭載されていた「右打ちボタン」がハンドルについていれば、もっと操作性は増すと思われるが、いずれにしてもこの遊技時間の概念を覆す「P-スキップ」という新機能は、タイパを重視する若年層ファン獲得に大きな役割を果たす期待感が高い。こうした画期的なアイデアの積み重ねでパチンコ市場がさらに活性化することを強く願う。

■プロフィール

鈴木 政博

≪遊技産業研究所代表取締役・遊技日本発行人≫

立命館大学産業社会学部卒業後、ホール経営企業管理部、遊技コンサル会社を経て2002年に㈱遊技産業研究所に入社。遊技機の開発アドバイザー、新機種情報収集及び分析を中心に活動し、TV出演・雑誌掲載など多数。2021年7月より業界誌「遊技日本」発行人を兼務。