前篇では、5号機ART機当初からの過程として「エージェントクライシス」から「ねぇ~ねぇ~島娘」「パチスロ鉄拳デビルVer.」へとシステムが進化し、5号機でAT機が登場してきた経緯を述べた。今回は後篇として、それ以降の進化および「激闘!西遊記」登場までの流れを見てみたい。

1. ART機の純増枚数「もう一つの取り組み」

エレコ製「エージェントクライシス」にて「増えないボーナス」を搭載し純増枚数3.0枚を実現した仕組みにはじまり、さらには「そのボーナスを揃えさせない」ため純ハズレをなくす仕様へと進化したオリンピア製「ねぇ〜ねぇ〜島娘」と、山佐製「パチスロ鉄拳デビルVer.」が「5号機AT機」として登場した翌月。2012年6月にメーシー製「バジリスク~甲賀忍法帖~II」が発売された。この機種は「増えないボーナス」搭載機ではないが、それでいて「純増2.7枚」を実現していた。

仕様としては、それまでもネット製「ドラキュラ」やエンターライズ製「ストリートファイターIV」などでも採用されていた仕組みを採用し、それを「純増枚数増加」に特化した内容だった。

その仕組みを紐解くと、昔でいうシングルボーナスのような「少ないボーナス」を利用したものだ。例えば「15枚以上の払い出しで終了」というCTがあるとして、ボーナス中は「15枚役」と「14枚役」のフラグが共に立っている。もちろん打ち手としては、いきなり15枚役を取ってしまうとボーナスが終了してしまうため、最初に14枚役を取ってから、次に15枚役を取って終了したい。この場合、「ボーナス成立時:-3枚」、「1G目:+13枚」、「2G目:+14枚」で、合計3G間で24枚、つまり1Gあたり8枚の純増が可能となる。しかし型式試験では、同時に15枚役と14枚役が立っている場合「枚数の多い方を取るシミュレーション試験」を行うため、必ず15枚役を取ることになる。この場合「ボーナス成立時:-3枚」、「1G目:+14枚」で終了するため、合計2G間で11枚、1Gあたり5.5枚の純増になる。

この仕組みを利用して、型式試験では全て15枚役から取った場合に120%を超えないようにし、かつ実際に打ち手がホールで打つ場合には、まず14枚役を取り、次ゲームで15枚役を取ることにより純増2.7枚になる性能を実現していた。

2. ART機の新システム

さらにそれから一年半後の2014年1月、KPE製「激闘!西遊記」が発売された。この機種には、実は画期的なシステムが採用されていた。それは「減るボーナス」の搭載だ。

エージェントクラシス以降、各社が「増えも減りもしないボーナス」、いわゆる「ゼロボ」を採用し、純増が3.0枚に迫るAT機を発売していた。前号で述べた通り「増えも減りもしないボーナス」を搭載し、その分「通常時の出玉率をUP」させて「平均出玉率を120%未満に抑える」仕組みだ。そしてこの「増えも減りもしないボーナス」を揃えさせないよう、純ハズレのフラグがほとんどない仕様にした「AT機」が主流となっていた。

そもそもなぜ「増えも減りもしないボーナス」なのかといえば、単純に「ボーナス中に減らすことができなかった」からだ。理由としては、通常時よりもボーナス中の方が有利でなければいけないためで、したがって「増えも減りもしないボーナス」は、通常時とは違う「2枚入れ、2枚払い出し」を繰り返す仕様が基本的なパターンだった。しかし「激闘!西遊記」は、初めて「減るボーナス」を実現していた。

それはどのような仕組みだったか。「激闘!西遊記」のボーナスは「3枚入れ」で進行する。通常時と同じ3枚入れとなれば、リプレイ以外についてのすべての小役が「通常時と同一の払い出し枚数」であり、かつ「通常時より有利な確率で抽選されている」状態にしなければならない。ではどうやって「減るボーナス」を実現しているのか。

まずは通常時だが、押し順が正解なら7枚役、不正解なら1枚or0枚というゲーム性となっている。したがって、例えば1枚役3種類、7枚役1種類を同時にフラグとして立てると、押し順正解、つまり最初に押したリール制御が「獲得枚数優先」の場合には7枚のベルを引き込み、逆に押し順が不正解の場合は、最初に押したリール制御が「成立フラグ数優先」なので1枚役を引き込む。そして最後のリールで「成立している1枚役」を引き込める位置でボタンを押せば「1枚役入賞」、引き込めなければ「取りこぼし0枚」となる。これ自体はいわゆる一般的な押し順ナビを実現する仕組みだ。そして「押し順・左」はほとんどなく、1枚役の半分を取りこぼすとした場合、ベースは千円あたり27G程度となる。リプレイは4.67分の1なので、8G間で2回程度、出現する。

次にAT中。成立しているフラグは通常時と全く同一だが、押し順ナビが入るため常に7枚役を優先して引き込む。この場合だと出玉率は約233%となり、1Gあたりの純増枚数はジャスト3.0枚となる。

さて、肝心のボーナス中はどうなるのか。前記した「通常時・AT中」は、12種類ある1枚役が「約5分の1」で、そして4種類ある7枚役も「約5分の1」で成立している。しかしボーナス中は「払い出し枚数は同一」であっても「通常時より有利に小役を成立」させなければならない。その上で「ボーナス中に減らす仕組み」をどのように実現するか。

単純にいえば、ボーナス中は「全ての1枚役・7枚役のフラグを立ててしまう」というものだ。こうすれば1枚役、7枚役のフラグ成立割合は、通常時の「約5分の1」より見た目上では甘い確率に設定されたことになる。しかし現実的には、4回に1回しか7枚役が揃わず、他は1枚役が成立することとなり、結果としては「ボーナス中に減る」こととなる。これが「通常時よりBB中の方が有利な状態」でありながら、かつ「ボーナス中に減る」仕組みのおおまかな内容だ。

KPE製「激闘!西遊記」

©KPE

3. ART機の新システムで可能なこと

上記システムを採用すると「ゼロボ」と比較して「ボーナス中は減る」のだから、その分さらに「通常時の出玉率が高くしても120%を超えない仕組み」が作れる。これで可能となるのが「純増枚数のさらなる増加」だ。実際に「純増5枚」などの機種もこのシステムであれば可能と考えられたものの、現実的には2012年夏ごろ既に日電協と日工組が共同で「自主規制」を行っていたため「純増3.0枚超え」の遊技機は発売されなかった。このあたりの自主規制については次回に改めて詳細を振り返りたい。

では当時、このシステムにおいて有効となったポイントは何か。大きくは二つあった。一つは「適合率を高める」ことが可能だった点だ。「増えも減りもしないボーナス」搭載で純増3枚近くを確保しようとすれば、出玉率、役物比率ともにギリギリの攻防となり、実射試験で少しブレるだけで不適合になってしまうリスクがある。実際、当時持ち込まれていたAT機の適合率は極めて低い水準で推移していた。しかし、このシステムであれば「実際には純増5枚でも可能なものを3枚に抑える」訳であるから、その分の余裕が生まれる。メーカーにとって「適合率が上がる」のは大きな魅力だった。

もう一つは「ベースの低い機械を作り易い」点だろう。「増えも減りもしないボーナス」で総出玉率を120%未満にしていたものが、「減るボーナス」になるのだから、試験中のボーナス中の区間が減り、役物中の出玉も減る。したがって通常時のベースも低くしやすくなる。

実際に、以降この仕組みを踏襲したパチスロAT機が続々と登場することとなる。当初は不可能と言われた「5号機のAT機」実現の歴史は、エレコ製「エージェントクライシス」に始まり、オリンピア製「ねぇ~ねぇ~島娘」や山佐製「パチスロ鉄拳デビルVer.」の登場を経て、KPE製「激闘!西遊記」にて円熟の域に達することとなった。

オリンピア製「ねぇ~ねぇ~島娘」

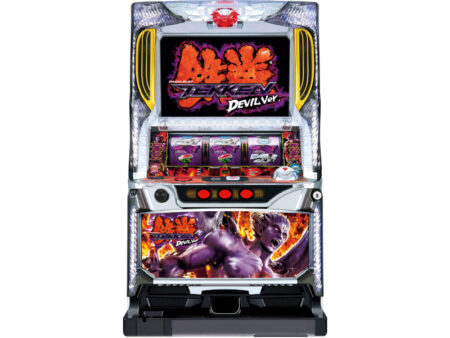

山佐製「パチスロ鉄拳デビルVer.」

©NAMCO BANDAI Games Inc. ©YAMASA

(以下、次号)

■プロフィール

鈴木 政博

≪遊技産業研究所代表取締役・遊技日本発行人≫

立命館大学産業社会学部卒業後、ホール経営企業管理部、遊技コンサル会社を経て2002年に㈱遊技産業研究所に入社。遊技機の開発アドバイザー、新機種情報収集及び分析を中心に活動し、TV出演・雑誌掲載など多数。2021年7月より業界誌「遊技日本」発行人を兼務。